24 ottobre 2019. Ore 10:30. Mi chiamo Biagio Nardi, ho quarantasei anni e faccio l’operaio manutentore alla Agazzi, la principale officina per mezzi pesanti della città. Questa potrebbe essere, in parole semplici, la mia presentazione. E poiché sono un proletario, e non sono avvezzo alle sottigliezze intellettuali, non vedo perché dovrei usarne di più complesse.

Ogni giorno ho da riparare macchinari, benne, ganasce e altri mostri d’acciaio. Ho perso il conto dei bulloni che ho avvitato, delle ruote dentate che ho lubrificato, delle guarnizioni e delle cinghie di trasmissione che ho sostituito. Non è un lavoro facile, bisogna essere qualificati; ma è comunque un lavoro che si può imparare. Più complicato è imparare a fare il padre, perché non esiste un corso che ti abiliti a una simile incombenza.

Ho un figlio, di nome Dario, che ormai ha quasi vent’anni. Un’età difficile in cui devono compiersi delle scelte. Quando era soltanto un bambino, tutto pareva più semplice. Potevo prenderlo in braccio, farlo ridere e giocare con lui. Dovevo sembrargli alto, altissimo: una specie di gigante buono. Ma col tempo, molte cose sono cambiate. Lui è cresciuto, è diventato un adolescente. Io, invece, sono rimpicciolito. E sono diventato gobbo, per via del lavoro e dell’età che avanza.

Parlarsi è diventato il problema principale. Non ci si vede per buona parte della giornata, e nelle poche ore che trascorriamo insieme sembriamo due estranei. Tre, se ci metto pure mia moglie Sonia. Più i giorni passano e più ho la sensazione di perdere delle opportunità. È incredibile quanto sia difficile trovare il modo di dirgli anche un semplice: ″Ti voglio bene, Dario.″ Eppure, sento che dovrei farlo, prima che il tempo a mia disposizione si esaurisca.

24 ottobre 2019. Ore 11:30. Il tempo è un problema filosofico. Ma io, come ho detto, non sono avvezzo alle sottigliezze intellettuali. Quello che so l’ho imparato con l’esperienza, con la manutenzione degli ingranaggi. E il lavoro in officina mi ha insegnato che il tempo trascorre in fretta, più di quanto crediamo. Trascorre, mentre noi non ci accorgiamo di lui, dietro tutti i gesti che compiamo; e nel mio caso, dietro tutte quelle sottili riparazioni che eseguo.

Ogni giorno ci alziamo, ci salutiamo a stento, usciamo di casa per andare a svolgere le nostre occupazioni; ma non pensiamo che stiamo perdendo la nostra vita. Traffichiamo con oggetti che ci logorano le mani. Le mie sono diventate grigie, smunte, e dopo certi turni di lavoro arrivo a perdere l’uso delle dita.

24 ottobre 2019. Ore 15:30. Alla fine, però, viene il momento che uno ci pensa. E a me è successo proprio qualche giorno addietro, mentre lavoravo alla manutenzione di un macchinario all’interno di un capannone. Strano a dirsi, per un istante pensai che invertire il movimento di una ruota dentata, o sistemare in altro modo una cinghia di trasmissione, potesse voler dire, in un certo senso, provare a beffarsi del tempo, invertendo il corso delle cose, o magari guadagnando altri, preziosi attimi, sulla clessidra della vita. È chiaro che la mia era soltanto una percezione, un’illusione priva di fondamento, probabilmente causata dalla stanchezza e dalla monotonia del lavoro. Tuttavia ne fui affetto più che in altre circostanze.

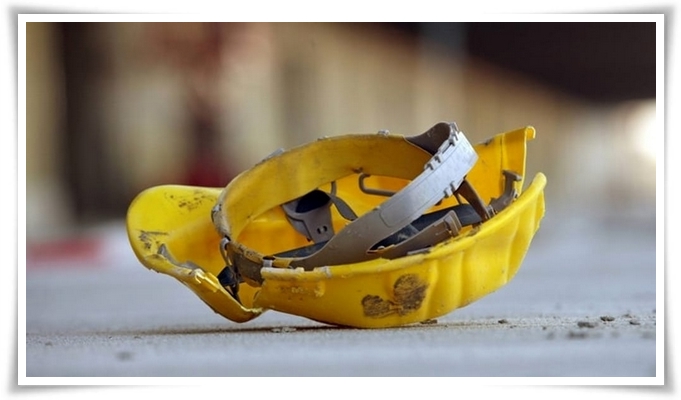

21 ottobre 2019. Ore 12:30. Stavo lavorando alla manutenzione di un macchinario, dicevo, quando d’un tratto ne vidi un altro muoversi. Era una barra d’acciaio, enorme, che fendeva l’aria con uno scatto improvviso. Quel movimento meccanico mi riportò alla mente quello d’un gigantesco metronomo, capace di scandire i momenti della mia esistenza. A quel punto mi dissi che dovevo cambiare, prima che fosse tardi; che il mio tempo stava per scadere, ed io rischiavo già di svanire, com’è destino di tutti. Gli attrezzi mi scivolarono dalle mani, e mi sentii pervaso da un profondo sconforto.

Non ricordo cosa ho fatto o pensato dopo. A parte l’immagine di una luce vivida, ho come un vuoto di memoria.

Il tempo altera i nostri ricordi, così va a finire che dubitiamo anche di essi. Quelli più certi, paradossalmente, sono quelli legati alla misura oggettiva del tempo. Il suono della sirena quando finisce il mio turno, ad esempio. Per giorni e giorni mi ha avvisato che era ora di tornare a casa, per la cena. Purtroppo ci si abitua anche a questo, e oggi ho la sensazione di non averlo udito.

24 ottobre 2019. Ore 20:30. La cena è forse l’unico momento della giornata in cui ci troviamo insieme, tutti e tre: io, mio figlio Dario e mia moglie Sonia. O almeno, quello che resta di noi dopo le vicissitudini quotidiane, poiché la stanchezza rischia di ridurre le nostre presenze a immagini sfocate dentro la mente. È già tanto, in effetti, che le membra abbiano la forza per afferrare il cucchiaio, portarlo alla bocca e alimentare il corpo. Tra l’altro, io non ho appetito. E Sonia non ha insistito per mettermi il piatto davanti.

Certo, sarebbe l’occasione per parlare, oltre che per mangiare. Dario, però, non fa mai il primo passo: pare che sappia già cosa aspettarsi dalle nostre conversazioni. Sonia ci va giù più pesante del solito. Lo rimprovera di essere uno sfaticato; di non aver voluto studiare; di non essersi ancora cercato un lavoro. Lui scuote la testa, come se i suoi problemi fossero altri. Come se per la sua generazione non avesse alcun valore l’idea di prendere in mano i libri, né quella di cercarsi un lavoro. Come se le parole stesse, ″libri″ e ″lavoro″, fossero diventate parole vuote di significato.

Certo, sarebbe l’occasione per parlare, oltre che per mangiare. Dario, però, non fa mai il primo passo: pare che sappia già cosa aspettarsi dalle nostre conversazioni. Sonia ci va giù più pesante del solito. Lo rimprovera di essere uno sfaticato; di non aver voluto studiare; di non essersi ancora cercato un lavoro. Lui scuote la testa, come se i suoi problemi fossero altri. Come se per la sua generazione non avesse alcun valore l’idea di prendere in mano i libri, né quella di cercarsi un lavoro. Come se le parole stesse, ″libri″ e ″lavoro″, fossero diventate parole vuote di significato.

“Ma non vuoi sposarti e avere dei figli?” lo punge Sonia. “Non te la vuoi costruire una famiglia? Come pensi di mantenerti, nella vita?”

Ma lo punge invano, perché lui non reagisce. Forse perfino parole come ″sposarsi″, ″famiglia″ e ″figli″ sono diventate parole vuote. Figuriamoci quell’altra parola che stona più di tutte, in un mondo che ha perso ogni barlume di autenticità: ″vita″.

Alle volte mi chiedo se abbia tutti i torti. Se siano soltanto i capricci di un ragazzo, o se egli, con quel silenzio ostentato, non ci stia dicendo: ″Ma che senso ha più, costruire qualcosa di questi tempi ingrati?″ È strano a dirsi, ma il silenzio, a volte, può essere molto più espressivo di mille parole.

24 ottobre 2019. Ore 20:45. Sonia non chiede nemmeno la mia opinione. Come se non fosse importante, l’opinione di un capofamiglia che ha perso già da tempo la sua autorità. Tiene gli occhi su Dario, e lui tiene lo sguardo basso, sulla minestra. La rimesta col cucchiaio, e pare chiedersi se è proprio quella la broda che ogni santo giorno bisogna mandare giù. Poi, finalmente, guarda la madre; ma non le risponde. Il volto muta espressione: si fa torvo. Le mani poggiano sulla tavola e lui si alza.

“Dove vai?” chiede Sonia.

“In camera mia.”

“Che storia è questa? Non finisci nemmeno di mangiare?”

“Mi è passato l’appetito…” risponde, stizzito. Poi fa per andarsene.

“Torna qui!” urla Sonia. E nello stesso tempo, prova ad afferrarlo per un braccio. Invano, perché Dario si libera della sua presa e lascia la cucina.

Sonia scuote la testa. Sembra molto stanca. Poggia i gomiti sulla tavola e si tiene le tempie tra le mani. Io provo a farle forza. Le carezzo la fronte, come facevo tante volte da giovane, quando eravamo fidanzati. Riuscivo a farle passare anche le peggiori arrabbiature, e lei, alla fine, poggiava la testa sul mio petto, ottenendo quel sostegno di cui aveva bisogno.

24 ottobre 2019. Ore 21:00. Ma adesso è tutto cambiato. Sonia non sembra nemmeno fare caso alle mie carezze, al mio tentativo di tirarle su il morale. Sto per dirle che non deve disperare, ma è già troppo tardi, per parlare: le vengono le lacrime agli occhi, i singhiozzi, e la testa affonda nei palmi delle mani. Sta pensando che ha sbagliato, con quel ragazzo; che io ho sbagliato, con quel ragazzo. Quante volte me l’ha detto, negli ultimi tempi? Ne ho perso il conto.

Tento ancora di parlarle, di carezzarle la fronte; ma lei ha uno scatto nervoso, e con la mano rifila un colpo alla bottiglia del vino. Ruzzola lungo la tavola, senza che io riesca ad afferrarla; poi cade a terra e si rompe, sporcando di rosso il pavimento.

Rinuncio all’idea di consolare mia moglie. E prima che se la prenda con me, e tiri fuori qualche vecchia storia, capisco che faccio meglio ad andarmene anch’io. Mi alzo, e cercando di non mettere i piedi sopra i cocci di vetro e le pozze di vino, guadagno la soglia della cucina. Prima di uscire, mi fermo un istante. Senza molta convinzione, prometto che ci parlerò io, con Dario. Mi volto indietro, e vedo che Sonia continua a rimanere seduta, a macerarsi nelle lacrime, come se non mi avesse neanche udito. Infine, osservo le macchie di vino rosso e i cocci sul pavimento. Non ho lasciato tracce del mio passaggio.

24 ottobre 2019. Ore 21:15. Vado a cercare Dario in camera sua. La porta è semiaperta. Da dentro proviene il rumore della musica di consumo. Dario la ascolta sempre, a quest’ora. Busso un paio di volte, con le nocche della mano; ma non credo mi abbia sentito. Forse non ha nemmeno voglia di rispondere con un semplice ″avanti″. Entro lo stesso, e la musica si fa più forte. Dario è disteso nel letto, con lo sguardo perso nel nulla della sua arrabbiatura da adolescente.

“Posso parlarti?” chiedo. Ma non ottengo risposta.

Di nuovo, penso che non mi abbia udito, per via della musica. Provo a spegnere lo stereo, ma non ne sono capace. Tengo davvero le dita della mano malconce, e non mi riesce di usarle. Il compact disc, invece, continua a girare; e a suonare. D’un tratto riconosco il motivo: è Fade, degli Staind; una canzone inconfondibile, in cui l’incedere stesso della musica pare una misura del trascorrere del tempo. Guardo in volto il mio ragazzo, e mi accorgo di quanto sia cupo. Può darsi che quella musica evochi in lui ricordi dolorosi.

Mi siedo sul letto, e cerco di fargli capire che vorrei parlare con lui; ma quando meno me lo aspetto, Dario va per spegnere lo stereo. Si alza di scatto, infila le scarpe e indossa la giubba. Sta per andare via. Mi passa davanti, senza degnarmi d’uno sguardo. Nel corridoio incontra la madre.

“Dove vai, adesso?”

“Vado a fare un giro in macchina” risponde.

“Vai dai tuoi amici?”

“Perché no?”

“Non è una bella compagnia…”

Dario frequenta altri adolescenti come lui. Normale, in fondo. Ma pare che alcuni di quei ragazzi siano drogati. E infatti non corrono delle belle voci, sul loro conto.

“Frequento chi mi pare e piace” ribatte lui.

“Sfacciato!” urla lei, e gli rifila uno schiaffo.

Lui la guarda in cagnesco, senza dire niente. Poi afferra le chiavi dell’auto e scende di corsa le scale. Sonia gli intima di tornare indietro, ma invano. Accenna a muoversi, ma alla fine decide di non andargli appresso, tanto non potrebbe raggiungerlo. Allora sono io che vado giù per le scale, e comincio a chiamarlo per nome.

24 ottobre 2019. Ore 21.30. Quando giungo nel box, Dario ha già aperto la saracinesca. Lo vedo salire sull’automobile, chiudere la portiera con rabbia e avviare il motore.

“Dario, parliamone” dico, avvicinandomi al finestrino. “Scendi dalla macchina…”

Lo vedo scuotere la testa, come se non volesse ascoltarmi. O come se stesse ancora pensando ai rimproveri della madre.

“Per favore…” insisto. Tento di aprire la portiera, ma lui ha già dato il piede sul gas. Le ruote stridono, l’automobile si muove e mi scappa la maniglia di mano. Il veicolo esce dal box, veloce, investendo il cesto dei rifiuti.

“Fermati, Dario!” urlo, e mi sbraccio, nella speranza che il ragazzo guardi dallo specchietto retrovisore. Non credo mi abbia visto, complici i fari dell’auto, che abbagliano il selciato.

Gli corro appresso, e lui si ferma un istante, ma solo perché deve immettersi in strada. Infatti pigia ancora sul gas e si allontana a tutta velocità. Gli vado dietro ancora per un tratto, urlando il suo nome. Poi mi fermo sulle ginocchia, piegato dalla fatica, vicino a una stazione di servizio.

Qualcuno sta mettendo benzina all’automatico, altri consumano panini e bibite al fast-food aperto anche di notte. Nessuno di loro, però, pare far caso a me. Torno a guardare la strada, l’automobile guidata da Dario che si avvicina a un incrocio. Più avanti c’è il semaforo. È rosso, e mi accorgo con orrore che Dario va troppo veloce, per fermarsi in tempo. Passa con quel colore, e un mezzo pesante lo centra in pieno, sbalzando via il veicolo dall’altra parte della carreggiata.

“No!” urlo, con disperazione.

L’uomo che stava mettendo benzina lascia la pistola e guadagna il ciglio della strada, attirato dal rumore dell’urto. Altri veicoli si fermano all’incrocio. Qualcuno scende dall’auto e va a vedere che cosa è successo. Anche il conducente del mezzo pesante scende dall’abitacolo.

Io temo il peggio, e subito ripenso al bisticcio che c’è stato in cucina, a quella arrabbiatura da adolescente, allo schiaffo datogli dalla madre. Sarebbe terribile perdere un figlio così, senza avergli nemmeno parlato. Ma poco dopo vedo Dario uscire dall’automobile, miracolosamente illeso, anche se scosso. Tira il fiato e dice a tutti che sta bene, rifiutando ogni proposta di soccorso; poi si allontana dal luogo dell’incidente. A piedi, raggiunge il ciglio della carreggiata e va per tornare indietro, come se nulla fosse accaduto.

Si ferma vicino a me, per qualche istante, quasi avvertendo la mia presenza. Lo guardo negli occhi, anche se lui non ricambia, e finalmente gli dico: ″Ti voglio bene, Dario.″ A quel punto vado per abbracciarlo, ma il mio tempo, adesso, è scaduto davvero. Non ci riesco, e lui procede verso casa, mentre il ricordo che ha di me svanisce.

Annessa alla stazione di servizio, non lontano dal fast-food, ci sta l’edicola dei giornali. Di sera è chiusa, ma illuminata esternamente dal neon. Dietro la grata, corrosa dalla ruggine, si legge ancora la prima pagina di un settimanale locale:

Uomo perde la vita travolto da una barra d’acciaio. Tragico incidente, la mattina di giorno 21 ottobre, alle officine Agazzi. Biagio Nardi, operaio manutentore di quarantasei anni, stava intervenendo su un grosso macchinario, quando una pesante barra d’acciaio lo ha colpito alla testa. L’uomo è stato subito soccorso e condotto in ospedale, ma ai sanitari non rimaneva che accertare il decesso. Gli ispettori hanno raccolto le testimonianze dei colleghi dell’operaio presenti sul luogo in cui è avvenuto l’incidente. Hanno verificato le misure di sicurezza adottate dall’azienda contro gli infortuni sul lavoro, ed ora analizzeranno il macchinario per capire come si sia potuta staccare quella pesante barra d’acciaio. Biagio Nardi lascia la moglie e un figlio.

Racconto che lascia senza parole ma con molte riflessioni su quanto è amara la vita.

Questa storia è la storia di tante famiglie a cui questo dannato sistema continua a rubare il tempo con la promessa di una qualche effimera felicità che non arriverà mai.

Il racconto mi è piaciuto, ma esiste anche un’altra realtà.

Mi sono occupato di manutenzione e in questo campo generalmente lavorano gli operai migliori.

Il lavoro è vario e capitano spesso problemi improvvisi da risolvere in tempi rapidi con iniziativa e inventiva.

Gli operai non si annoiano, anche se si lamentano sono soddisfatti del loro lavoro e non lo cambierebbero con un altro più tranquillo.

Anche io faccio fatica a parlare con i miei figli; solo con il primo e il terzo però, il fatto che il problema non ci sia con il secondo mi lascia sperare che dipenda più da loro che da me.

La similitudine si ferma qui, tutti e tre hanno studiato senza problemi e si sono resi indipendenti il prima possibile.

Tutti e tre sono felicemente sposati con figli.

Dopo aver letto il racconto mi è venuto un dubbio: la mia è una famiglia normale?

Normalissima, Giancarlo, anche se con i miei ho un buon rapporto. Basta guardare in giro…

Complimenti a Pandolfo.

Salve, ringrazio chi è intervenuto con le sue considerazioni e naturalmente anche Martin, per avere accettato di dare spazio sul blog a questo racconto assai particolare. Il manutentore di ingranaggi fa parte di una raccolta di “Dieci racconti sperimentali”, in cui, come dice il titolo, si persegue una qualche forma di sperimentazione, contenutistica e/o formale. Nel manutentore di ingranaggi, lo avrete capito, l’esperimento consiste nel far parlare qualcuno che è già morto, avvisando il lettore alla fine del racconto, ma nello stesso tempo disseminando di indizi il racconto stesso (per esempio il fatto che Biagio non riesca mai ad afferrare gli oggetti o a interagire con i suoi familiari). È uno dei racconti che preferisco, anche perché penso che sono riuscito a saldarlo bene con la tematica che volevo trattare,quella delle morti sul lavoro. Tutti i racconti della raccolta affrontano un qualche tema sociale (per esempio anche lo spaccio degli stupefacenti, la pedofilia, il sistema mass-mediatico, le associazioni a delinquere) o esistenziale (l’amore che finisce, il trascorrere del tempo) quindi la sperimentazione non è mai fine a se stessa, ma persegue una certa logica in relazione al tema trattato. Trovate la raccolta intera su Amazon e anche alcuni racconti pubblicati singolarmente in e-book. Grazie ancora dello spazio concessomi qui sul blog, e un grande saluto a tutti.